南へ東へ②

みなさんおはこんばんにちは

木楽舎代表の安東です

まさかまさかの早すぎる梅雨明け

毎日、参るような暑さです

さすがに暑熱順化(暑さに体を慣らすこと)が

追いついておらず

なんだかシャキッとしませんね・・・

そんな忙しない初夏の入口

去る土曜日と日曜日は

庄内HUTにてお打ち合わせでした

向かう道中の大分市や挾間町では

うだるような暑さでしたが・・・

庄内HUTに着くと

そこはもう別世界でした

鍵を開け室内に入ると

夜の冷熱が溜まりヒンヤリ~

その後、窓を開けると

涼しい風がふわ~ぁっと

吹き込んできて

一日中エアコンなしで

過ごすことができました

その最大のヒミツは

敷地が緑化されていること

これに尽きます

いくら建物性能が高かったり

軒や庇が深く出ていたとしても

吹き込んでくる風そのものが暑ければ

室内はあっという間に

温まってしまいます

庄内HUTの周辺はすべて緑に覆われて

たくさんの木々や竹が生えているので

日陰で地表が冷やされつつ

植物の蒸散による気化熱で

さらに空気が冷やされています

さらにさらにその空気が

脇を流れる大分川からの

涼風に乗って運ばれるので

もはや天然のエアコンといって

過言ではないでしょう

「窓が大きいお家にしたい!」

といつも息巻いている木楽舎ですが(笑)

これから亜熱帯化の一途を辿る日本を考えると

窓の外のことをもっと追求していかねばなりません

そのキーワードは「緑化」

雑草が面倒くさい・・・

落ち葉の掃除が面倒くさい・・・

そんな気持ちも分からなくはありません

しかし敷地を緑化して整えると

自然な空気の流れが起こって

窓を開ける意味が生まれます

ピチピチのシャツは着心地が悪いけれど

ゆったりしたシャツは

空気の流れがあって心地よい

そんな感覚と似ていて

これを「微気候」と呼んだりします

昨今の住宅の高性能化は

どうしても室内環境にだけ

フォーカスしすぎなきらいがあります

しかし空間の居心地は

気温や湿度だけで推し量れるほど

単純ではありません

光や風、匂いや音も

心地よさを左右する大切な要素

数値的なものも頭の隅に置きながら

「この窓を開けると

きっと気持ちいいだろうな~」

という五感を総動員しながら

敷地の微気候を意識した設計を

引き続き心がけていきたいものです

さて前回とところは変わって

6月に入って訪れたのは

岡山県津山市

2018年から参加している

村篤設計塾の実地講座に赴きました

その詳細については

広報部長を務める私が

別のブログにまとめているので

よければご笑覧ください↓

この設計塾の目玉の一つに

事前設計課題というものがあります

これは課題設計を

前もって先生に送り添削をしてもらい

皆が集まったタイミングで発表し

皆の前で辛口採点を受けるという

かなりハードな修行です(笑)

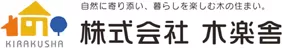

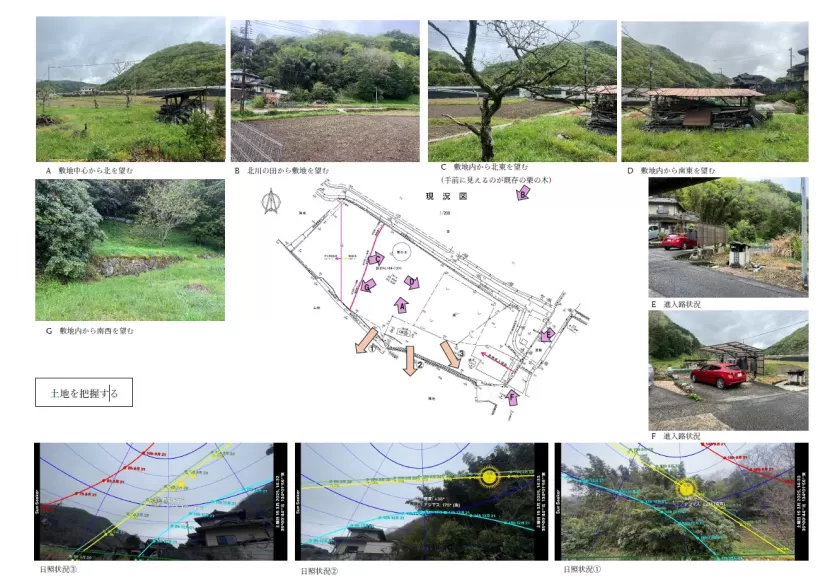

今回の敷地は↓のような土地でした

・・・と言われても

よく分かりませんよね(汗)

概要をまとめると

・川近くののどかな土地

・ご実家の畑に建てる

・南側が山なので日当たり△

・北西の田園風景が◎

という土地

ここに

・ご両親やご近所さんが立ち寄りやすく

・ご主人の趣味(カメラと自転車)が楽しめて

・広い土間を活かしながら

・家族がどこにいても仲良くつながり

・風景に馴染む開放的な平屋

を設計せよという課題だったわけです

必死の思いで提出したのが↓のプラン

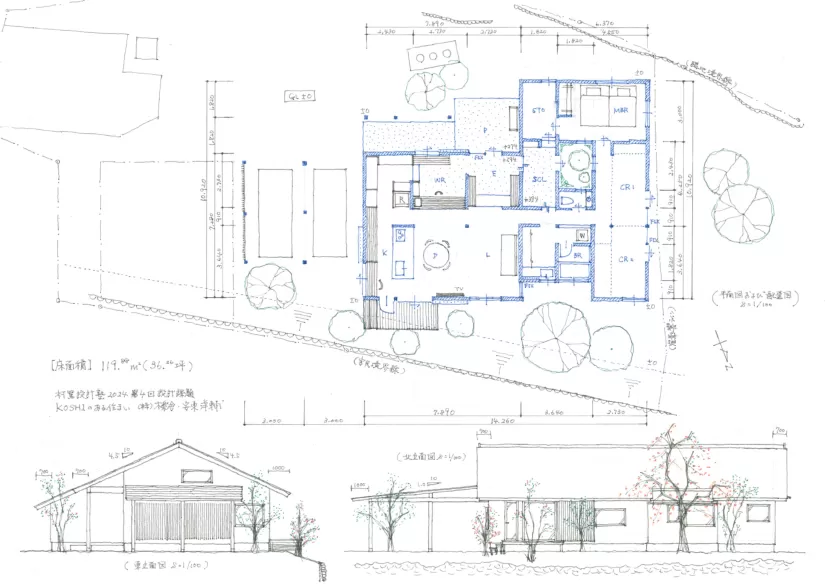

↓説明入り

テンションが上がりすぎて

「ラブカウンター」が発動したり

栗の木を柿と間違えたり

ツッコミどころは多いですが(笑)

私なりに「住みたい!」と思える

プランになったと考えていました

しかししかし

そう甘くはないのが住宅設計の世界

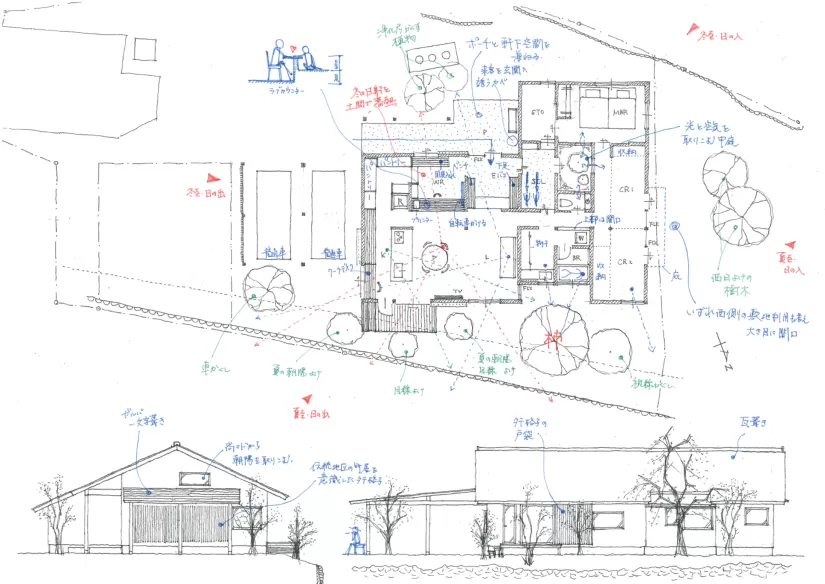

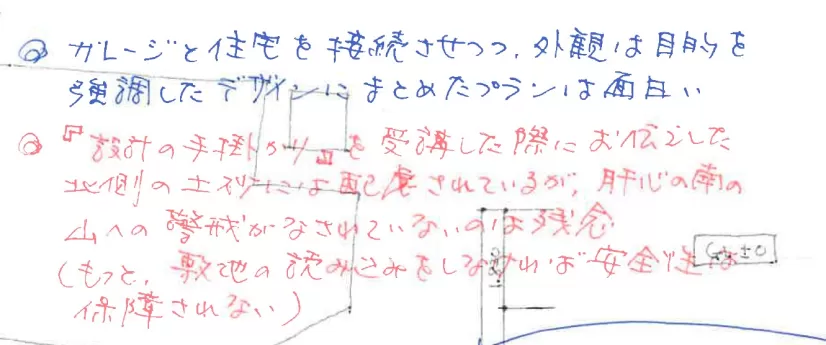

↓は村松先生による添削です

見てください・・・

この書き込みの量を・・・

ありがたやありがたや・・・

ちなみに青い字は高評価

赤い字は低評価のポイントです

読んでいただければ分かりますが

村松先生は住宅設計の作法のようなものに

非常に重きを置かれています

そして今回の辛口添削で

もっとも胸に突き刺さったのが・・・

南の山に対する安全性への配慮がなされていないこと

事前に写真では見ていたものの

実際に現地に赴くと

山の存在感の強さに気づかされます

図面をよ~く読み込めば

万が一、この山が崩れたときに

どのくらいまで土砂が来そうか

おおよその把握ができたはずだ!と

先生の喝が入ったわけです

冒頭の微気候のように

心地よさに関する敷地の読みも大切ですが

安全性についての読みは

それよりもはるかに大切です

遠隔地とはいえ

その意識が薄れていたことを猛省しつつ

今後の設計に活かしていきたいと

強く感じる機会でした

【完成見学会のお知らせ】

少しお久しぶりの開催です

普段の木楽舎のお家とは一味違った

仕上や素材、昨日が満載の

静謐でアーティスティックなお家です

是非、ご予約ください!!